商標類否判断事例NO.17

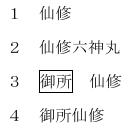

下記の文字商標で、第5類「薬剤」を指定商品とした登録商標が、被告標章1~4と類似するか否かが争われた侵害事例を紹介します(令和4年(ワ)第16062号 損害賠償等請求事件)。登録商標と被告商標は、外観・称呼・観念を検討した結果、被告標章1~3が類似、被告商標4が非類似と判断されました。被告標章3は分離観察でき、被告商標4は分離観察できないとされています。

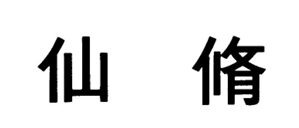

(要旨)本件商標と被告標章1の外観についてみると、いずれも漢字二文字で一文字目の字が「仙」の字で同一であり、二文字目の字も本件商標が「脩」、被告標章1が「修」の字であり、右側下部のみが、本件商標が「月」と同じ形状をしているのに対し、被告商標1が「彡」の形状をしており、異なっているものの、それ以外の左側及び右側上部は同一形状をしており、似た形状をしている。そうすると、本件商標と被告標章1の外観は類似しているといえる。

本件商標と被告標章1の称呼についてみると、両者はいずれも「せんしゅう」で同一である。

そして、観念についてみると、本件商標も被告標章1もいずれも「せんしゅう」としては広辞苑(第7版)に掲載されていない。もっとも広辞苑(第7版)によれば、「仙」の部分は「仙人」の意味とされる。「脩」は、本来の意味は干し肉を指すものであったが、現代では音が同じ被告標章1の二文字目の「修」と同じ「おさめる」の意味をも有しているとされ、「修」の簡体字ないし異字体として使用されることもあるものである。これらの事実に照らすと、本件商標も被告標章1も、いずれもそれ自体で特定の観念を有するとはいえないが、それぞれを構成する漢字は、共通するものと、共通する意味を有するものであり、それらの漢字から想起される観念も類似していると評価することができる。

本件商標と被告標章2の外観についてみると、本件商標は漢字二文字であるのに対し、被告標章2は漢字5文字であり、「仙」の字が同一であり、「脩」と「修」の字が類似しているとしても、全体として外観が類似しているとはいえない。また、本件商標と被告標章2の称呼についてみても、「せんしゅう」と「せんしゅうろくしんがん」であり、一部共通するとしても、全体として称呼が類似しているともいえない。もっとも、被告標章2のうちの「六神丸」の部分は、古くから特定の漢方薬を指す用語であるとされ、広辞苑(第7版)においても「漢方薬の一つ」として説明されているものであり、その他想起される意味はなく、実際にも、漢方薬として、多くの会社から六神丸という名称の商品が販売されている。そうすると、需要者にとって、「六神丸」の部分は、特定の内容の漢方薬を指すものといえる。そうすると、被告標章2において、「六神丸」の部分は出所識別力を有さず、主に出所識別力を有するのは、「仙修」の部分であるといえる。そこで、本件商標と被告標章2の「仙修」の部分を被告して商標の類否を検討すると、本件商標と被告標章2の「仙修」の部分については、前記 のとおり、外観が類似し、称呼が同一である。また、観念についても、本件商標の「仙修」と被告標章2の「仙脩」のそれぞれの漢字から想起される観念は類似するといえる。これらの事情を総合的にみれば、本件商標と被告標章2は類似しているとするのが相当である。

被告標章3は、全体として不可分一体のものとはいえず、その構成上、被告標章3の「仙修」の部分も出所識別標識となるものであり、この部分と本件商標との類否を判断することができるというべきである。そして、前記 に述べたのと同じ理由により、本件商標と「仙修」の部分は類似しているといえるから、本件商標と被告標章3は類似しているといえる。

本件商標と被告標章4の外観についてみると、本件商標は漢字二文字であるのに対し、被告標章3は漢字4文字であり、「仙」の字が同一であり、「脩」と「修」の字が類似しているとしても、全体として観察した場合は、外観が類似しているとはいえない。そして、被告標章4は、被告標章3とは異なり、「御所」と「仙修」の間に空白もなく、かつ「御所」の部分も四角形の枠で囲まれるなどしていないから、外観上、「御所」の部分と「仙修」とが分離して観察されることはない。また、本件商標と被告標章4の称呼についてみても、「せんしゅう」と「ごせせんしゅう」又は「ごしょせんしゅう」であり、一部重なる部分はあるものの、全体として観察した場合、称呼は異なる。そして、本件商標と被告標章4の観念についてみると、「御所」について、「ごせ」と読ませる場合は奈良県の市名として理解されるものの、需要者が必ずそのように理解するとまでは認めるに足りず、「ごしょ」と読む天皇の座所の意味を想起する者もいるといえるものであり、「御所」の部分にも一定の観念が生ずるものといえる。そして、被告標章4の「御所仙修」が外観上分離されない一連のものであるところ、そのうちの「御所」の部分に出所識別標識としての機能がないとは直ちにはいえないし、「仙修」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。これらの事情を総合的にみれば、本件商標と被告商標4は類似しているとはいえない。