類否判断を考えてみましょうNO.19

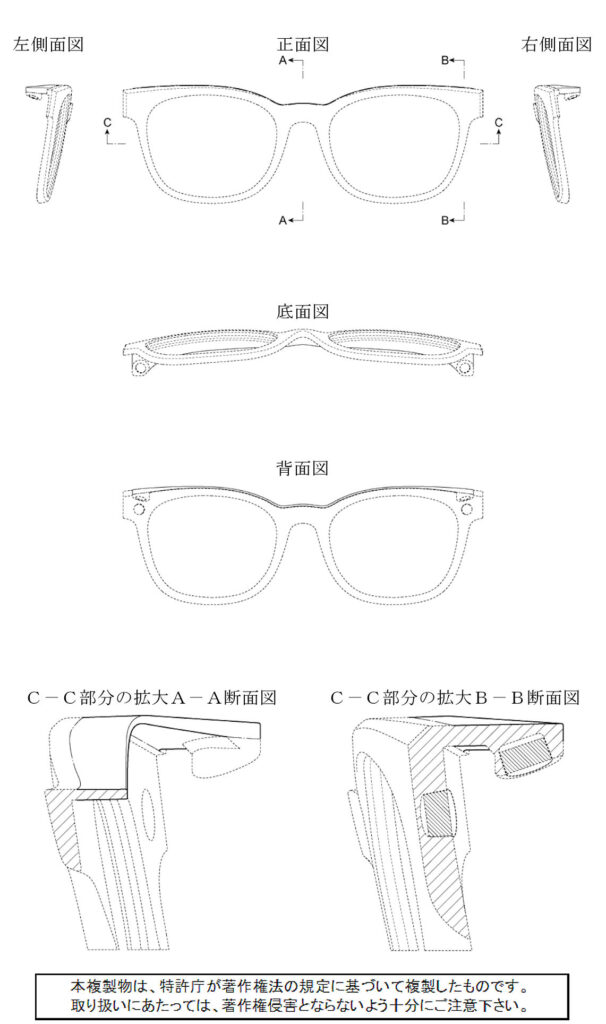

今回も審査基準に沿った当て嵌め事例を紹介します。上(左)の「眼鏡用前枠」(本件意匠)と、下(右)の「眼鏡用前枠」(甲2意匠)とは似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。

(要旨)

ブリッジ部の類否判断に及ぼす影響は非常に大きい要素〔相違点1-1b〕〔相違点1-2a〕〔相違点2-1b〕

リム部の類否判断に及ぼす影響は非常に大きい要素〔相違点2-2b〕

〔相違点1〕背面視の態様

〔相違点1-1〕ブリッジ後方部の形状について、

〔相違点1-1a〕本件登録意匠部分は、中心が緩やかに上方向に盛り上がる凸弧状(逆U字状)であるのに対し、甲2意匠部分は、中心を谷として緩やかに左右に上昇する凹弧状とする点。

〔相違点1-1b〕本件登録意匠部分の厚みは薄く均一で、両端部が凹弧状の態様で左右に連接しているのに対し、甲2意匠部分の厚みは、全体的に薄いものであるが、均一ではなく、中心の谷部が最も厚く、左右に広がるにつれて薄くなる態様とする点。

〔相違点1-2〕リム後方部の形状について、

〔相違点1-2a〕本件登録意匠部分は、リム内側端部からリムの横幅の中央付近にかけて大きく上昇して頂部となり、頂部からリム外側端部にかけて僅かに下降する緩やかな凸弧状とするもので、庇部の外側端部は、おおむねリム外側端部とヨロイ部内側の境界までとし、かつ、リム内側端部と頂部高さ幅の半分より上の位置にとどまるものとするのに対し、甲2意匠部分は、リム内側端部からリムの横幅の略3分の1の範囲にかけてごく緩やかな凸弧状に上昇し、さらに、そこからリム外側端部にかけておおむね直線状に上昇し、庇部の外側端部は、ヨロイ部のごく端部近くまで延伸し、かつ、リム部と同じ最も高い位置とする点。

〔相違点1-2b〕本件登録意匠部分のリム後方部の厚みは、リム内側端部から頂部までの範囲は薄く略均一である一方、頂部からリム外側端部にかけて次第に厚みが増し、庇部の外側端部ではリム内側端部の2倍強の厚みとなっているのに対し、甲2意匠部分の厚みは、リム内側端部からリム外側端部にかけて次第に増し、リム外側端部の手前でリム内側端部の3倍程度の厚みとなった後、庇部の外側端部へかけてブリッジ後方部の中心と同程度にすぼまる態様とする点。

〔相違点2〕平面視の態様

〔相違点2-1〕ブリッジ部

〔相違点2-1a〕本件登録意匠部分の後方部の背面側後端は、下方(正面側)に凹んだ凹部を緩やかな略V字状凹部とするのに対し、甲2意匠部分は、緩やかな略U字状凹部とする点。

〔相違点2-1b〕また、本件登録意匠部分は、装着する眼鏡のブリッジ部上面を完全に覆う程度の幅広の庇部を構成するのに対し、甲2意匠部分は、装着する眼鏡のブリッジ部上面を覆うことのない細幅とする点。

〔相違点2-2〕リム部

〔相違点2-2a〕本件登録意匠部分のリム後方部の背面側後端は、ブリッジ後方部から外側端部へ向けて指数曲線的に立ち上がる態様とするもので、リムの横幅略4/10まではほぼ水平を保ち、同略7/10から急激に立ち上がるのに対し、甲2意匠部分は、ブリッジ後方部から外側端部へ向けて緩やかな放物線状に立ち上がる態様とする点。

〔相違点2-2b〕本件登録意匠部分は、装着する眼鏡のリム部上面を完全に覆う幅広の庇部を構成するのに対し、甲2意匠部分は、リム内側端部では、ブリッジ部と同様、装着する眼鏡のブリッジ部上面を覆うことのない細幅から始まり、徐々にその幅を広げ、リムの横幅の略7/10には装着する眼鏡のリム幅と同幅となる点。

〔相違点2-2c〕本件登録意匠部分の台座突出部は、背面側後端を、ブリッジ部中心から庇部の外側端部までの横幅の略1/17とする短い直線部を略水平状とし、外側端部を、直角状にリム部とつなげ、その奥行き幅を、ブリッジ部中心から庇部の外側端部までの横幅の略1/7とするのに対し、甲2意匠部分は、略水平状の短い直線部を同略1/12とし、庇部の外側端部の奥行き幅を同略1/12とする点。