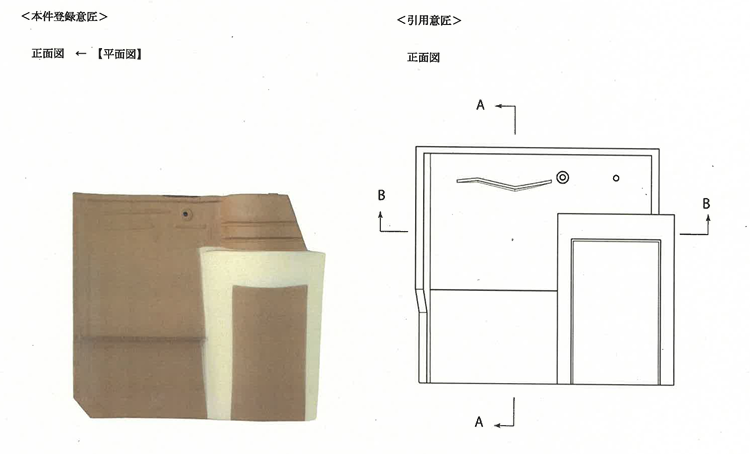

類否判断を考えてみましょうNO.23

「瓦」について、登録意匠と引用意匠は似ていると思いますか?答えは似ている(類似)と判決されました(令和5年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件)。共通点(従来の意匠に見られなかった新規の創作に係る本件コの字模様)が要部であるとして意匠法3条1項3号に該当すると判断されています。

(要旨)本件登録意匠と引用意匠において、看者の注意を最も強く引く形態(要部)は、両者に共通する下方開口の本件コの字模様であり、その共通性こそ、類否判断に最も強い影響を及ぼすものというべきである。本件審決は、この共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は一定程度認められるとしつつ、共通点全体としての評価において類否判断に及ぼす影響は小さいと判断する。しかし、この判断は、本葺一体瓦及びこれを前提とする疑似漆喰模様の瓦において看者の注意を引く部分の確定、先行の周知・公知意匠との関係での本件コの字模様及びそれ以外の構成態様の評価、公知の上方開口のコの字模様と本件の共通点4に係る下方開口の本件コの字模様の違い等について、検討が不十分なまま示されたものといわざるを得ない。

相違点① 本件登録意匠の男瓦は上方に向かって逆ハの字状に広がる円筒形であるのに対し、引用意匠の男瓦は少なくとも真上から見る幅が均一の円筒形である。

相違点② 本件登録意匠においては、引用意匠と比べて、本件コの字模様の両側部の幅が若干広く、本件長方形模様の幅は若干狭い。

相違点③ 本件登録意匠の本件コの字模様の部分は本件長方形部分と面一であるが、引用意匠の本件コの字模様はわずかに段差状に隆起している。

相違点①は、本葺一体瓦において採用される公知の形態のバリエーションの範囲内の違いにすぎないし(前記1(3)エ)、相違点②、③は、従前の意匠には見られなかった新規な創作部分である本件コの字模様に係る共通点を備えた上での、当該模様の些末な違いにすぎない。もちろん、新規な形態を創作した先行意匠を下敷きとして踏襲しつつも、それにプラスして需要者の注意を一層強く引くような新しい美観を取り入れたという評価ができれば、当該新しい美観に係る印象が共通点に係る印象を覆し、類否判断にも相対的に強い影響を及ぼすということもあり得るところであるが、相違点②、③が、両意匠の共通点である本件コの字模様の持つ強い訴求力を覆すほどの新しい美観を生じさせるものとは到底認められない。よって、上記相違点①~③は、類否判断に一定の影響を及ぼすものではあるが、本件コの字模様に係る共通点4と比較して、意匠の類否判断に及ぼす影響は相対的に小さいものと解すべきである。

本件登録意匠と引用意匠の要部は、本葺一体瓦において看者の注意を強く男瓦の連なりに係る構成部分であり、かつ、従来の意匠に見られなかった新規の創作に係る本件コの字模様というべきである。その共通性が両意匠の類否判断に及ぼす影響は極めて大きく、他方、両者の相違点の中には、類否判断に一定程度の影響を及ぼす点はあるものの、その影響は相対的に小さいと判断せざるを得ず、全体として評価すれば、本件登録意匠は引用意匠に類似するというべきである。これと異なる本件審決の判断には、意匠法3条1項3号の類否判断を誤った違法がある。