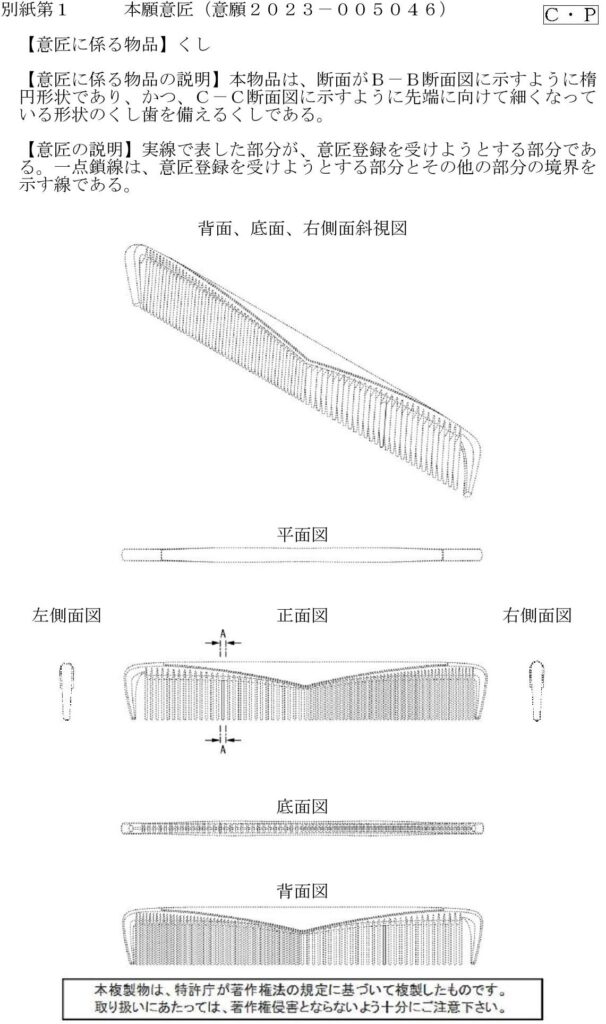

類否判断を考えてみましょうNO.18

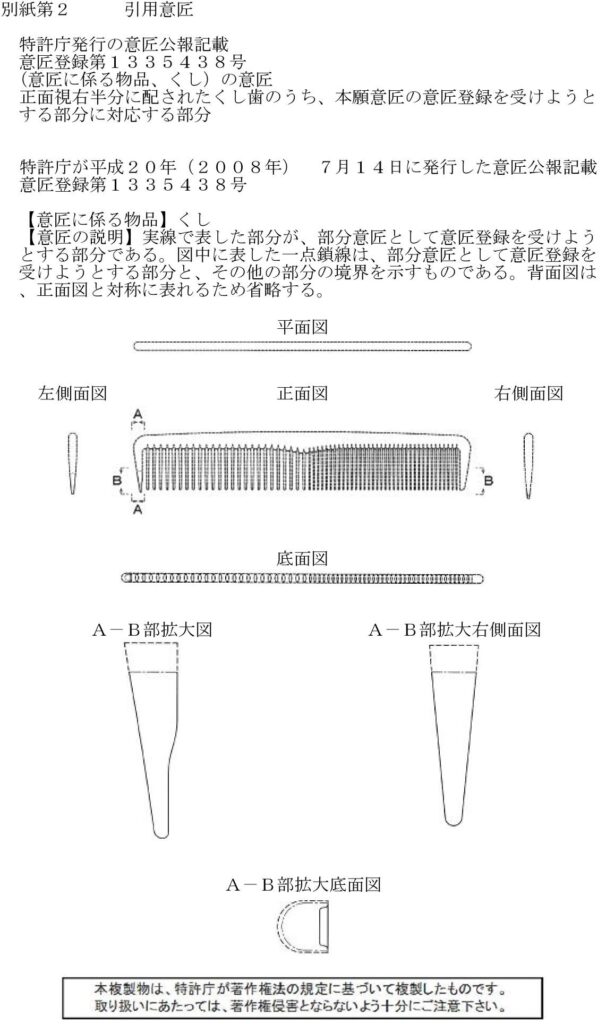

今回も審査基準に沿った当て嵌め事例を紹介します。上(左)の「くし」(本件意匠)と、下(右)の「くし」(引用意匠)とは似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。

(当て嵌め)

(1)意匠に係る物品

両意匠の意匠に係る物品は、いずれも「くし」であるから、意匠に係る物品は、一致する。

(2)本願部分と引用部分(以下「両部分」という。)の用途及び機能、並びに位置、大きさ及び範囲

両部分は、いずれも髪の毛をすいたり、整えたりする用途及び機能を有するものであって、また、正面視において、本願部分は左半分に設けられた太くし歯の略中央に位置する1本のくし歯としているのに対し、引用部分は右半分に配された細くし歯のうち本願部分に相当する部分であるから、位置は異なるが、大きさ及び範囲は、一致する。

(3)両部分の形状等

両部分の形状等を対比すると、主として以下のとおりの共通点及び相違点が認められる。

ア 共通点

側面視において、くし歯根本部から下部に向かって先窄まりで下端は丸味を帯びている点、において共通する。

イ 相違点

(ア)正面視において、本願部分は、くし歯根本部から下部に到達するまで略等幅に平行であるのに対し、引用部分は、くし歯根本部から下部に向かって先窄まりである点、

(イ)底面視において、本願部分は、くし歯根本部が丸みを帯びた略縦長楕円形状であり、くし歯下部がくし歯根本部の略縦長楕円形状の短軸の長さを直径とした略小円形状として表れているのに対し、引用部分はくし歯根本部が略縦長紡錘形状であり、くし歯下部の形状は表れていない点、において相違する。

ア 共通点の評価

この種物品の分野において、側面視において、くし歯根本部から下部に向かって先窄まりで下端は丸味を帯びた形状とすることは、例を示すまでもなくありふれた態様であることから、格別需要者の注意をひくものとはいえず、両部分の類否判断に与える影響は小さいものである。

イ 相違点の評価

相違点(ア)について、両部分は、需要者にとって子細に観察する部位であり、この点に注目すると言えるから、両意匠の類否判断に与える影響は大きい。

相違点(イ)について、引用部分のくし歯下部の形状は表れていないことから、略縦長紡錘形状のくし歯根本部から長軸方向、短軸方向共に漸次窄めた形状であるといえ、当該物品分野では一般的にみられる態様であるのに対して、本願部分のくし歯下部がくし歯根本部の略縦長楕円形状の短軸を直径とする略小円形状に表れることから、くし歯根本部の略縦長楕円形状の短軸方向の厚みを保ちつつ、長軸方向の厚みのみ下部に向けて漸次窄めてなめらかに延ばした形状としたうえで、その先端部を、丸味を帯びた略ドーム状とした点が大きな特徴であり、需要者もこの点に注目するといえるから、両意匠の類否判断に与える影響は大きい。