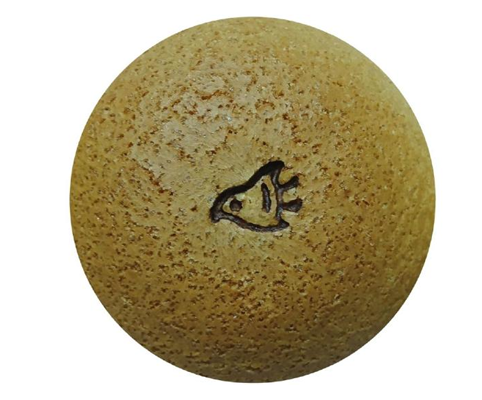

千鳥饅頭

ロゴ商標で第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品役務とした本件商標は、使用商標が需要者の間で広く知られた標章ではないことから、有効と判断された事件を紹介します(令和7年(行ケ)第10022号 審決取消請求事件)。

(要旨)使用商品のように一定の商業圏(関西地方及び首都圏)に流通する一般的商品について、使用標章が商標法第4条1項10号の規定する「需要者の間に広く認識されている商標」といえるためには、その使用事実にかんがみ、本件商標の出願時において、当該一定の商業圏(一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲の地域)にわたって、少なくともその需要者の相当程度の割合に達する程度の層に認識されているに至っていたことを要するものと解すべきである(東京高裁昭和57年(行ケ)第110号同58年6月16日判決参照)。…原告における使用標章の使用態様は、いずれも使用商品である饅頭の焼き印としての使用態様に止まり、これを離れて、包装や広告宣伝媒体、商品紹介の写真類において、使用標章が原告の業務に係る菓子類又は菓子に関する役務を表示するものとして使用されていた事実は認められない。原告の関西地方及び首都圏における使用標章を付した使用商品を含む菓子類の売上げや店舗数と、競合する菓子市場の規模や店舗数を踏まえると、近畿地方における菓子店舗数のうち原告の店舗の占める割合は1.2~1.4%にすぎないし、首都圏においては、総本家等当時から平成30年までの店舗数に照らし、さらに少ない割合であったことが推認される。令和元年当時の製造小売系の菓子市場全体における原告の市場シェアも●●●●程度にとどまっており、しかも、原告の店舗において販売されている菓子類は使用商品だけではないから、原告の店舗で商品を購入した消費者のうち、使用商品に付された使用標章に実際に接する者の数はさらに低くなるはずである。しかも、使用標章の形状自体は、古くから存在する千鳥紋の図柄であって、格別、独自性が高いものではない。これらの点を考慮すると、原告の使用標章が、本件商標の出願時において、原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。